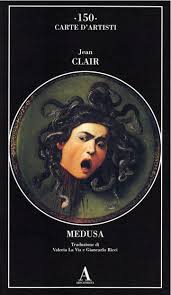

L’immagine della spaventosa bellezza androgina di Medusa creazione di Tonino Cortese, noto scultore lucano al quale è caro il mito greco, è forse il modo migliore per introdurre alcune riflessioni sull’originale contributo di Jean Clair, intitolato appunto Medusa.

L’immagine della spaventosa bellezza androgina di Medusa creazione di Tonino Cortese, noto scultore lucano al quale è caro il mito greco, è forse il modo migliore per introdurre alcune riflessioni sull’originale contributo di Jean Clair, intitolato appunto Medusa.

Chi era la Medusa di antica memoria? Un mostro, una delle tre Gorgoni.

Gli uomini che la incontravano e incrociavano il suo sguardo erano trasformati in pietra. Perseo l’avvicina dormiente e la uccide decapitandola, usando lo scudo come specchio per respingere l’aggressione dello sguardo.

Questo riporta il mito. Jean Clair invece elegge la Medusa a simbolo di un mondo arcaico, divinità che incarna il disordine e il caos e rimanda “come Artemide e Dioniso a quei periodi di oscillazione tra cultura e barbarie, vita e morte” che sempre hanno contraddistinto la storia umana, anche se poi annota come l’arte, nel tempo, abbia contribuito a rendere il suo aspetto esteriore più umano, quasi dolente, una sorta di antropomorfizzazione del mostro, un modo per rendere il suo ricordo piacevolmente neutrale.

Medusa è invece la rappresentazione della natura, delle sue forze più oscure e ostili al genere umano, e quando le epoche perdono il filo della ragione, appare nella sua versione originaria e terrificante.

“Non si tratta più di antropomorfizzare la natura, bensì di affrontare la naturalizzazione dell’uomo. Non è più l’uomo a guardare la natura e ordinarla: è la natura in quanto radicalmente altra dall’uomo, a guardarlo e pietrificarlo, a trasformarlo in foglie, fronde, fiori, ghiaia, rocce.”

Questo è il passaggio ove conduce lo sguardo di una Medusa improvvisamente ritrovata e, anche, forse, un tema di riflessione sul perché oggi, ogni volta che subiamo l’effetto di fenomeni atmosferici, inevitabilmente affondiamo.

La razionale e pacata serenità con la quale, in passato, affrontavamo gli eventi straordinari ha lasciato il posto all’ansia verso le manifestazioni del prevedibile ordinario e anche se esse sono preannunciate da accurate prescrizioni provocano apprensione.

Le ragioni sono molte, e non si sbaglia a scrivere che in noi sia tornata la paura del naturale, anche perché l’ordine prodotto dal lavoro dell’uomo si è dimostrato apparente. Le campagne coltivate sembrano composizioni geometriche, i fiumi domati dalla pulizia del cemento, i laghi contornati da dighe, e proprio quelle geometrie, ordinando il presunto caos preesistente, hanno reso possibile la definitiva scomposizione della certezza, tramite alluvioni, esondazioni, terremoti, smottamenti, incendi.

Lo sfruttamento della natura non poteva essere infinito, l’uomo ha scelto di allontanarsi dalle campagne, dai boschi e dalle foreste, la paura è solo un dolce richiamo dell’ancestrale appartenenza.

“Il mondo moderno, come avevano scritto Nietzsche e Schopenhauer, rimane abitato dal ricordo, tenace come un rimorso, dei demoni e degli dei; è compito del poeta, del pittore o del filosofo, resuscitarne la presenza.”

Non è opportuno uccidere il mostro per paura di specchiarsi in lui, facendolo si finisce per uccidere noi stessi, come rammenta il ritratto di Dorian Gray, ciò che talvolta pare mostruoso è solo un’altra faccia, quella oscura, dell’azzurro del cielo, quindi, semplicemente, il prezzo da pagare alla bellezza.

Jean Clair racconta che i contemporanei di Jackson Pollock, “giocando sull’omofonia del suo nome e della sua tecnica con il nomignolo del celebre assassino londinese Jack The Ripper (Jack lo squartatore), l’avevano soprannominato Jack The Dripper (Jack lo sgocciolatore).”

Una battuta d’atelier che rivela il disagio della civiltà verso un’arte che allude al movimento e ai gesti della natura, ma anche il disagio dell’arte stessa per il degrado moderno della sua immagine.

“Il dripping di Pollock non è altro che il sangue gocciolante della testa mozzata di Medusa che disegna l’aleatoria figura della nostra perdizione.”